首頁- 新聞中心- 黔圖匯- 人才網- 視聽中心- 專題- APP

新聞熱線:0855-8222000

新聞熱線:0855-8222000

——記貴州省五一勞動獎章獲得者、黃平縣交通運輸局副局長楊紅十年汗撒“小康路”的事跡

一個人十年如一日在同一崗位上駐足工作并不奇怪,但能連續10年于交通建設一線上摸爬滾打的弱女子并不多。在黃平縣交通行業上就有這么一位巾幗不讓須眉的“拼命三娘”。她就是“貴州最美交通人”和貴州省五一勞動獎章獲得者楊紅同志。

楊紅今年35歲,現任黃平縣交通運輸局副局長,是典型的80后干部。2005年4月,楊紅從貴州交通學校公路與橋梁系畢業后,以當時特別搶手的專業優勢受聘到黃平縣交通運輸局工作。在此后的5年里,她每月的工資待遇僅有500元。對此一些人經常勸她“與其為這點錢去賣命,不如去外面路橋公司謀職更劃算。”對于這些勸慰,楊紅并沒有因薪水低、工作累而動搖,決心把自己的學有所成奉獻在地方的交通建設事業上,用樸實無華的人生追求以實現“交通人”的夢想。

情系遠村背馱苦 請纓筑路惠山民

黃平縣是一個少數民族聚居的農業縣,全縣的交通建設重點在農村,長期在鄉下風餐露宿和日曬雨淋的工作和生活磨練了楊紅一股堅強的精神。記得當初楊紅結婚組建一個小家庭時,她在人們心目中就是個非常賢惠之婦,但自進入“交通人”角色后,在強烈的事業心和使命感的觸動下,她唯一的目標就是讓更多邊遠山村通公路。

2006年以前,黃平縣的交通十分落后,全縣仍有許多居住邊遠偏僻的山村尚未修通公路。一天,楊紅同志聽說上塘鄉那岔河村近百戶人家由于交通閉塞,使許多兒童從來沒有見過汽車,甚至不少婦女從來也沒有到過縣城,人們的生產和生活仍然處于原始封閉狀態。在該村和上塘鄉政府的呼吁下,黃平縣交通局決定派員到那岔河作初步修路勘測。楊紅聞訊后,第一個主動請纓。

當時的那岔河村由于地處大山深處,從上塘鄉政府到村里,途中不但要經過險峻的山崖,還要淌過8條大小河流。鄉政府領導看到楊紅在雨雪天氣里要從冰滑的山路赴往那岔河考察,大家都竭力勸她改在天晴路干之日再走。誰知她的態度十分堅決,并表示即使沒有向導,自己探路也要到那里看看。在場的同志被楊紅的言行感動,于是一起向那岔河村進發。通過5個多小時、饑腸轆轆的跋涉才到達那岔河村。在半天的艱難行程里,楊紅雖然身為女流之輩,但卻沒有表現出一絲一毫膽怯和懦弱。不過,進村后,村民部落般的生存困境和無奈卻使她落下了酸楚的眼淚。楊紅對隨行的鄉干部說:“今天我第一次來村上就吃足了苦頭,這里的祖祖輩輩可都在吃這種苦、受這種累啊!”她默默下定決心:一定要爭取領導支持,盡快讓公路修進那岔河村里。

為了那岔河村早日實現“坐車夢”和“進城夢”,楊紅在進駐該村的20多個日子里,常常顧不上吃飯和休息,由于身體長期處于超負荷狀態,她患上了嚴重胃炎,身材也因此“苗條”了10多斤。即便這樣,她每天仍拖著疲憊的身軀奔波于當地的崇山峻嶺和溝壑灘涂中,一邊與前來增援的技術員們開展各項外業勘測,一邊還與群眾開山筑路,雙手上磨出了一個又一個的血泡,結下了一層又一層的老繭。看著自己粗糙的雙手,楊紅還自我打趣說:“只有這種‘真皮手套’才耐磨”。

在楊紅等同志的關心下,那岔河村通過半年多的人工作業,2007年初,一條通往山外4公里長的公路終于修通了。當第一輛汽車開進那岔河村時,這座有320多號人口的小山村頓時沸騰起來。

公路的修通和使用,那岔河村的面貌在短短幾年間就發生了翻天覆地的變化,如今村里許多農民還相繼購買了機動車輛,不少農戶還種植起了市場緊俏的錯季節果蔬。往年群眾食用不完丟棄或潰爛的洋芋、瓜果等農產品,通過這條公路源源不斷地運往山外市場。看到家家戶戶依靠公路逐漸富裕起來,村民們高興又幽默地說:“這條不但是公路,而且還是財路。”現在村里一旦有外人來到,只要提起這條公路,人們總會滔滔不絕地擺談著當年楊紅同志與他們一起修路的故事。

鐵面無私鑄正氣 傷病難壓筑路心

楊紅對交通事業的執著追求,在黃平縣交通行業上是有目共睹的。在這種愛崗敬業的工作下,贏得了單位領導和職工的好評。2009年,楊紅通過公開招考,以優異的成績被錄用為黃平縣一名正式的“交通人”。憑著一股不斷學習的干勁和過硬的業務技能,2011年3月楊紅被組織破格提拔為黃平縣交通運輸局副局長。

2010年至2014年是黃平縣農村交通發展最快的4年。在這幾年里,全縣近200多公里的通村水泥路或通村油路建設項目均落在以楊紅同志為核心的技術骨干身上。

她自從擔任業務副局長后,自己并沒有因職務的升遷而坐在辦公室靠電話指揮或遙控,每個工程的預算和造價,她都要親自動手和過問,每個公路工程涉及到的砂石、水泥、鋼筋等的采購和用料,她都嚴格對承建商監督和審查,使一些企圖以投機取巧和偷工減料來騙取國家資金的工頭無空子可鉆。

圖為楊紅在驗收農村公路排水工程

如某公路承建商在修建重安鎮新合公路時,通過以不達標的水泥和滲入不合格的砂石料來套取國家農村公路建設資金,欲從1.5公里路段里謀利。楊紅發現后,要求承建商立即翻工整改。誰知對方不但沒有虛心接受,還妄想通過給楊紅打“悄悄電話”和托人說情等手段,希望楊紅等人在驗收上網開一面。面對老百姓千期萬盼來之不易的惠民工程,楊紅決不讓這種“豆腐渣”工程成為農村的“短命路”。她不但沒有給這公路承建商和說情熟人的面子,而且還邀請紀委以及交通局的領導和專家一起到達“竣工現場”,并用回彈檢測儀逐路進行了檢驗。從檢測的結果,該公路百分之七十都需要翻工。這次驗收和整改,不僅為國家節約了近20萬元的投資,還給新合村避免了一條“豆腐渣”公路。

據統計,在楊紅上任后的3年時間里,她以嚴格的驗收態度和一絲不茍的認真精神,共為國家節約開支達110余萬元。到2014年,全縣農村機動車輛已發展到1600多臺,貨物運輸量達260萬噸,客運發送量達570多萬人次,使黃平縣的山區公路已成為農村全面建成小康社會的康莊大道。

楊紅總是一個“閑”不住的人。在她的工作記錄里,似乎看不到她有周末或節假日,每天的日程都是排得滿滿的,除了工作還是工作。不過人肉之軀,哪有金身不壞。2006年下半年,楊紅在完成上塘鄉那岔河村進村公路和基礎工程后,按照上級的要求,各地要迅速建立交通技術數據庫。縣交通局又把全縣243個建制村和1700多公里的地質調查以及內聯處理的工作交給楊紅一人,并限期在2008年初完成。當時,如果僅單方面開展這項工作,用正常的工作日,再加上一兩個助手就能拿下。然而除此之外自己還要承擔一攬子的公路申報項目、計劃、通達工程實施和檢查、公路預算等等,在這些繁重任務的施壓下,楊紅二話沒說,自己就擔起了“拼命三娘”的角色加班加點忙活開了。白天除了外出開展公路檢測、驗收、地圖數據庫的收集等外,晚上還堅持在冰冷的房間里繪圖和將JPS導入交通部數據庫中。在2008年的雪凝災害期間,即使身體免疫能力下降、“拼”得肩酸頭脹,在實在難以忍受之下,也只是叫老公龍槐在雙肩上按摩幾十分鐘,疼痛減輕后又接著工作。在那段值得紀念的日子里,楊紅不僅嚴重的感冒發燒,而且經常失眠,更要命的是還患上了鼻竇炎。直到數據庫完成后,她才到州醫院作了鼻竇炎手術。楊紅對全縣地圖數據庫的貢獻為黃平縣后來的交通事業發展打下了良好基礎。如今全縣各鄉鎮所有的地圖數據和交通概貌,都是楊紅當年殫精竭慮熬夜拼出來的結果。

如果用“楊紅視交通事業比自己生命更重要”來比喻的話,這一點并不過分。2014年6月初的一個雨天,她在黃平縣舊州鎮龍燈堡對通村硬化公路保坎進行檢驗時,不慎滑倒,使右腳踝被石尖刺傷,造成骨肉破裂。在場的人們立即將她送到附近醫院作破傷風處理后,又迅速轉入黃平縣人民醫院治療。看到同志們和家人為自己的著急,楊紅忍痛安慰他們說:“大家別擔心,我這傷離腸子還遠著呢!”按照楊紅當時的傷情,本應至少住院1個多月后才能出院,然而她在醫院里呆不到10天就悄悄叫愛人扶回單位上班了。更令人心疼的是,在此后一段時間的上、下班和到公路施工現場,不是由丈夫攙扶,就是在同志們的手把下,也難怪一些男同志經常開玩笑說:“楊局就像一塊鐵打的材料。在她面前,我們真枉為男人!”

殷切拓寬富民路 捷報頻頌交通人

作為一名長期與百姓打交道的女干部,楊紅從來沒有因自己是“城里來的”就搞特殊化,她總是以一種親民作風與群眾打成一片。每次下鄉指導和協調鄉村公路建設,都堅持吃住在農戶家里,而且要支付一定的生活費用,從來不吃群眾的“白食”。如果遇到沒有自來水的人家,她還要為主人挑水下廚,也就是在這種魚水情深的干群關系下,每至寒冬臘月農戶宰殺年豬時,楊紅總要接到各地村民盛情邀請前去“吃泡湯”(年豬餐)的電話。

楊紅自踏入交通戰線的10個春秋以來,一雙又一雙自備的“工作鞋”在她的腳下被磨得面目全非,足跡遍及了全縣600多個村寨的山山水水,一手規劃和參與修造的公路里程就達1100多公里。一條條縮短了城鄉差別的致富路上,都凝聚著楊紅同志的心血和汗水。

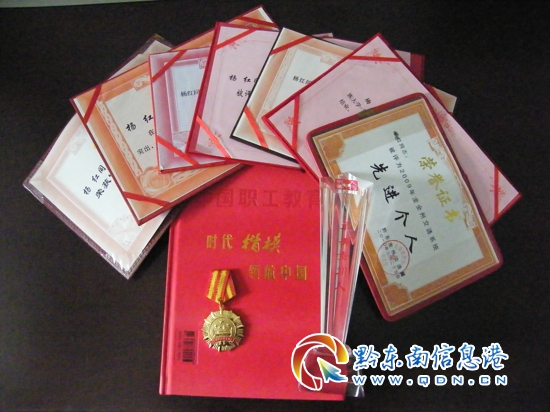

楊紅所獲得的榮譽證書

俗話說:金杯銀杯,不如百姓的口碑。她所付出的辛勤勞動不僅得到百姓的高度認可,同時也得到了各級政府和業務部門的高度贊賞。2009年至2011年,她連續三年被評為黔東南州交通系統先進個人;2013年榮獲“貴州省十大最美‘交通人’”和 “貴人善行—百名最美貴州人”稱號。更令人欣慰的是,在2015年五一勞動節里,她還被省委、省政府表彰為全省勞動模范。