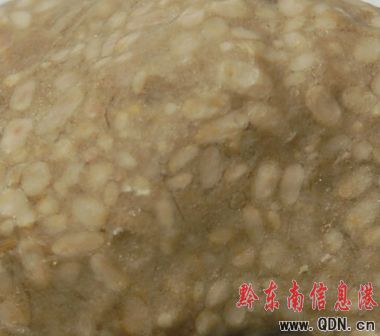

本港訊(記者 潘光銀) 8月7日,一位古生物愛好者向記者展示一塊分布有數百個個體,名叫“蜓”的古生物化石。據悉,這塊蜒化石是前不久他在榕江縣都柳江畔發現的。

據黔東南州科協人士介紹,蜓,這種古生物僅麥粒般大小,出現于古生代石炭紀,絕滅于二疊紀末,是一種生活在古代海洋的單細胞動物,又稱為原生動物。蜓的外殼形狀像紡綞,日本學者就稱之為紡綞蟲,上世紀20年代初,第一個研究該動物的中國人李四光為它取了個中國名詞“蜓”,并對其進行系統的、獨創性的研究。在古生物學上,蜓是原生動物門偽足綱有孔蟲目的一個科,從此,蜓科這個名詞,我國古生物學家就沿用到今天。

專家稱,稀罕的蜓科化石是地球歷史所珍藏下來的寶貴遺物之一,它在黔東南境內的發現,對于當地普查找礦,研究地質構造以及研究古生物本身具有一定的意義。

鏈接

李四光(1889—1971),古生物學家、地層學家、大地構造學家、第四紀冰川學家。是中國地質力學的創始人。“蜓科”化石新分類標準的提出、中國南方震旦紀與北方石炭紀地層系統的建立、中國東部第四紀冰川的發現與研究是他對地質科學的重大貢獻。他所著的《中國地質學》是中國地質研究的經典著作。在我國開辟很多新學科,提出很多新理論、新問題,培育出大批人才。并為此奮斗終生,留下了豐富的科學文化遺產。1952-1970年任中華人民共和國地質部部長之職。

圖:生物化石

圖:生物化石

圖:生物化石

圖:生物化石